|

Realisateurs

|

|

|

|

JEAN RENOIR

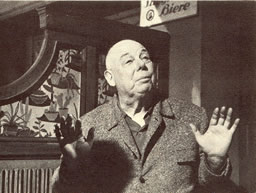

JEAN RENOIR

Né à Paris (Montmartre) en 1894, second fils du célèbre peintre impressioniste, Auguste Renoir, Jean Renoir est le réalisateur de cinéma le plus important du mouvement appelé le "réalisme poétique" qui s'imposa dans les années 30 en France. Peu de réalisateurs ont produit autant de films de grande qualité que Renoir, dont la carrière cinématographique s'étend sur plus de quarante-cinq ans. Renoir éprouvait une grande admiration pour un autre "monstré sacré" du cinéma, Charles Chaplin, qui le lui rendait bien. Interrogé un jour sur les meilleurs cinéastes du monde, Chaplin aurait répondu: "The greatest film director in the world? In my opinion he's a Frenchman. He's called Jean Renoir."

Intimidé par la célébrité de son père, le jeune Renoir n'est pas tenté par la peinture. Lorsque la guerre éclate en Europe, il se porte volontaire. Blessé à la jambe en 1915, il se trouve en convalescence à Paris, où il découvre le cinéma, et notamment Chaplin. Fasciné, il hante les salles de cinéma (environ 25 films par semaine!), jusqu'à son retour au combat dans les services photographiques de l'armée de l'air où il est observateur, puis pilote. Blessé de nouveau quand son appareil s'écrase derrière les lignes ennemies (cf. le début de La Grande Illusion), Renoir est rapatrié en 1918.

A la recherche d'une carrière, Renoir monte un atelier de céramique qui réussit tant bien que mal pendant quatre ans. Toujours obsédé de cinéma, pourtant, il se résout, en 1924, à faire des films. Toute sa fortune personnelle, héritée de son père, y passera en quelques années pendant qu'il apprendra son métier. Sa carrière commence par une série de huit films muets, y compris une excellente adaptation du roman d'Emile Zola, Nana (1926) et la célèbre version du conte de fées de Hans Christian Andersen, La Petite Marchande d'allumettes (1928). Son oeuvre majeure sera inaugurée quelques années plus tard peu de temps après l'avènement des films sonores. A l'encontre de beaucoup de réalisateurs de films muets, Renoir se réjouit de l'invention du cinéma parlant vers la fin des années 20. Il en comprend d'emblée les riches possibilités et réalise, dès son deuxième film parlant, une oeuvre cinématographique de premier plan: La Chienne (1931). Dans ce film, où il s'agit d'un employé de banque d'un certain âge qui tombe amoureux d'une jeune prostituée, qu'il tue par jalousie, Renoir inaugure le style qu'il appellera lui-même, plus tard, le "réalisme poétique", ce mélange de réalisme social et de fantaisie lyrique, du littéral et du métaphorique.

Renoir réalisera encore une douzaine de

films en France pendant les années trente, parmi lesquels ses plus grands

chefs-d'oeuvre de réalisme poétique, avant de partir aux Etats-Unis

pour échapper à l'Occupation nazie. En 1936 il tourne une adaptation

remarquable du conte de Guy de Maupassant, Une partie de campagne,

puis, l'année suivante, la Grande Illusion et, en 1939,

la Règle du jeu (voir filmographie ci-jointe). Aux Etats-Unis,

sous la férule de Hollywood, il réalisera cinq films dont

L'Etang tragique (1941) et L'Homme du sud (1945) sont

considérés comme les meilleurs. Renoir quitte les Etats-Unis pour

l'Inde, au début des années 50, afin de réaliser

The River (1950), avant de tourner Le Carosse d'or en Italie

(1953), et, enfin de retour en France, French Cancan (1955), Elena

et les hommes (1956), et plusieurs autres films de moindre envergure.

Jean Renoir meurt en 1979 dans le sud de la Californie où il avait fini

par élire résidence.

En tant qu'artiste, on a comparé Renoir à Balzac, à Cervantes,

à Flaubert, et à Shakespeare (et j'en passe), ce dernier pour

la diversité des styles et la profondeur thématique de ses oeuvres.

Il est connu comme le plus "humaniste" des réalisateurs de cinéma;

dans ses films, l'intrigue compte beaucoup moins que les rapports entre les

personnages.

Bien que le souci du style soit subordonné

à l'intérêt vif qu'il portait aux êtres humains, Renoir

était un virtuose technique--aidé de ses chefs opérateurs

préférés, Christian Matras et Claude Renoir (son neveu).

Du point de vue stylistique, ce qui distingue les films de Renoir, d'une part,

c'est le plan-séquence ("long take"), des plans de longue durée

qui constituent toute une séquence et qui s'appuient sur une savante

chorégraphie de panoramiques et de travellings. D'autre

part, Renoir est un des premiers cinéastes à prendre conscience

du potentiel expressif de la profondeur de champ ("deep-focus photography"),

qui permet de filmer en même temps deux actions, l'une à l'avant-plan,

l'autre à l'arrière-plan. Il contribue ainsi à la création

d'une nouvelle esthétique du film qui s'oppose à la technique

du montage prônée par l'école soviétique,

basée sur la juxtaposition de plans courts.

Renoir est également un maître indiscutable de la composition tonale

des images, dont l'expressivité rappelle parfois l'art de la peinture.

Dans Partie de campagne et French Cancan, notamment, il

transpose le style de la peinture impressioniste que son père, entre

autres, a rendu célèbre.

Filmographie choisie

1926 Nana

1928 La Petite Marchande d'allumettes

1931 La Chienne

1935 Ton

1936 Le Crime de Monsieur Lange, Une Partie de campagne, Les Bas-Fond

1937 La Grande Illusion

1938 La Bête humaine

1939 La Règle du jeu

1941 Swamp Water (L'Etang tragique)

1945 The Southerner (L'Homme du sud)

1951 The River (Le Fleuve)

1953 Le Carrosse d'or

1955 French Cancan